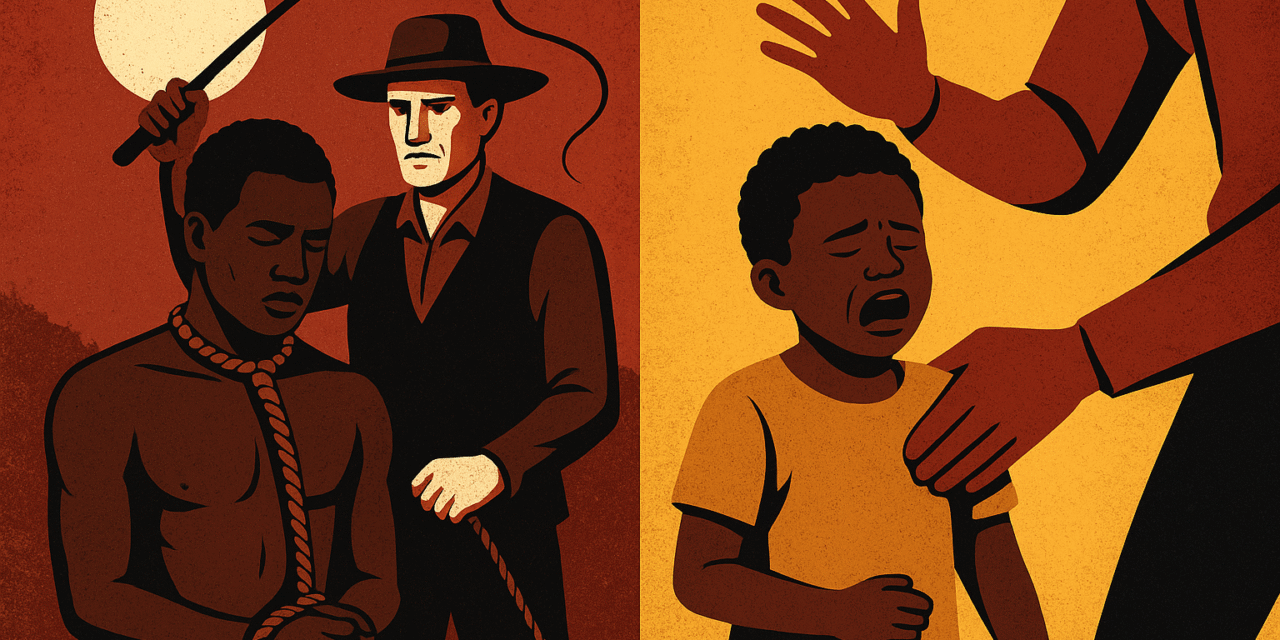

Durante séculos, o corpo africano foi marcado a ferro e açoite.

As costas dos nossos antepassados conheceram o fogo do chicote antes mesmo de conhecerem o direito à liberdade.

O som desse couro cortando o ar — esse grito seco — não era apenas um castigo.

Era uma mensagem: “tu não és humano”.

E essa mensagem, plantada à força nas nossas memórias, correu o tempo, passou de geração em geração, disfarçada de disciplina, vestida de amor, travestida de educação.

Hoje, muitos de nós repetimos, sem perceber, o gesto do colono, o gesto do feitor.

Quando o nosso filho faz algo errado, levantamos a mão.

Quando a criança chora, dizemos: “é para aprender”.

Quando o corpo dela treme, acreditamos que a dor vai ensinar o respeito.

Mas o que realmente ensinamos?

Que o medo é amor? Que a autoridade nasce da violência? Que a obediência é mais importante do que a liberdade de pensar?

Não, irmãos e irmãs.

O chicote não é nosso.

O chicote é o símbolo da nossa escravização, é o instrumento com que nos obrigaram a esquecer quem somos.

E, no entanto, muitos de nós, inconscientemente, guardámos esse chicote dentro de casa, dentro da mente, dentro da alma.

Trocámos o couro do feitor pelo cinto do pai, a vara do colono pela mão da mãe, e chamámos a isso educação africana.

Mas a verdade é dolorosa: a violência não é africana — é colonial.

Antes da escravatura, antes do invasor, o africano educava com a palavra, com o exemplo, com o respeito.

Nas aldeias, os mais velhos ensinavam contando histórias, mostrando o caminho da honra, do equilíbrio, da partilha.

A criança aprendia a ser gente ouvindo os tambores, participando da vida da comunidade.

O castigo não vinha com dor física, mas com vergonha moral, com o olhar da aldeia, com o silêncio dos mais velhos.

O amor era a base da educação.

Mas o colono soube que, para dominar, era preciso quebrar o corpo e a mente.

E, quando o corpo foi destruído a chicote, o espírito ficou marcado.

E nós herdámos essa cicatriz.

Hoje, quando um pai levanta o cinto, não é apenas um gesto individual.

É a continuação de um processo histórico de dominação.

É o eco do feitor, é a sombra do colono que ainda vive dentro de nós.

Acreditamos que estamos a ensinar respeito, mas estamos apenas a repetir o trauma.

E o trauma, quando não é curado, repete-se.

Repete-se na casa, na escola, na rua.

Repete-se quando o menino que apanha cresce e bate.

Repete-se quando a menina que é humilhada cresce a achar que amor e dor são a mesma coisa.

Assim o sistema perpetua-se — e o chicote continua a governar as nossas famílias, invisível, mas real.

Devemos ter coragem para olhar este espelho com verdade.

Porque há uma grande diferença entre educar com firmeza e educar com violência.

A firmeza vem do exemplo, do respeito mútuo, da autoridade construída com amor.

A violência vem da fraqueza, da frustração, da ignorância herdada.

E o que o colono quis foi precisamente isso: transformar-nos em nossos próprios carrascos.

Fazer com que o oprimido se tornasse o opressor dentro da sua própria casa.

Fazer com que o negro batesse no negro, o pai no filho, o homem na mulher.

Porque assim, o sistema não precisa mais de chicotes — nós próprios os seguramos.

Mas chegou a hora de dizer basta.

De curar o trauma ancestral e romper o ciclo.

Não podemos continuar a educar os nossos filhos com a dor que nos foi imposta.

O africano que ama verdadeiramente o seu povo não o fere — ele ensina, protege e eleva.

O futuro não se constrói com medo, mas com consciência.

E cada vez que um pai escolhe o diálogo em vez do cinto, um pouco da escravatura morre dentro de nós.

Cada vez que uma mãe fala com paciência em vez de gritar, um pouco do colonialismo perde força.

Cada vez que uma criança aprende sem apanhar, o continente inteiro respira liberdade.

Muitos dizem: “Mas eu levei pancada e cresci bem.”

Mas crescer não é o mesmo que curar-se.

Sobreviver não é o mesmo que viver.

Sim, sobrevivemos à escravatura, sobrevivemos ao colonialismo, mas a que custo?

Perdemos o sentido de ternura, de escuta, de afeto.

Confundimos medo com respeito.

E ensinámos os nossos filhos a calar-se diante da autoridade, mesmo quando essa autoridade é injusta.

Foi assim que o sistema quis — para que o africano nunca erguesse a voz, nem contra o colono, nem contra o patrão, nem contra o poder.

Por isso, libertar as nossas crianças da violência é também um ato político.

É reconstruir o africano livre.

É dizer ao mundo que já não precisamos do chicote para existir.

Devemos reaprender o sentido do toque.

A mão africana deve voltar a ser instrumento de criação, não de dor.

Com essa mão os nossos antepassados lavraram a terra, tocaram tambores, ergueram templos, esculpiram estátuas, teceram tecidos e cuidaram da vida.

Com essa mesma mão, hoje, devemos acariciar o rosto dos nossos filhos e dizer:

“Tu és o que o colono quis que eu esquecesse — a beleza, a dignidade, a liberdade.”

É assim que se quebra a maldição.

Não com mais gritos, mas com mais consciência.

Não com mais dor, mas com mais sabedoria.

Educar sem bater é uma revolução silenciosa.

É o verdadeiro renascimento africano — aquele que começa dentro de casa, não nas universidades ou nos parlamentos.

É um gesto que diz: “eu lembro-me da dor dos meus antepassados, e escolho não repeti-la.”

É um ato de amor tão profundo que cura não apenas a criança, mas todo um povo.

Porque cada criança africana livre da violência é uma vitória sobre a escravatura.

Cada família que educa com empatia é uma trincheira contra o colonialismo mental.

Cada abraço é uma forma de resistência.

Devemos, pois, ensinar os nossos filhos a serem firmes, mas humanos; disciplinados, mas livres; respeitosos, mas conscientes.

Que saibam que autoridade não é medo, é exemplo.

Que saibam que amor não é castigo, é proteção.

E que saibam que a África que os espera não é a África do chicote, mas a África da palavra, do saber, da harmonia.

Um povo que bate nos seus filhos repete a história do colonizador.

Mas um povo que educa com amor reescreve a história da humanidade.

E nós, africanos, temos uma missão maior: curar o mundo a partir das nossas feridas.

Mostrar que da dor pode nascer a sabedoria, que da opressão pode nascer o amor verdadeiro.

Mas só se tivermos coragem de parar de bater — e começar a escutar.

O chicote não é tradição.

O chicote é trauma.

E o trauma não se honra — cura-se.

Chegou o tempo da cura.

O tempo em que o corpo negro deixa de ser alvo de violência, mesmo dentro da sua própria casa.

O tempo em que o amor africano se ergue sem medo, forte como uma árvore de baobá, firme como as rochas do deserto, luminoso como o sol do continente.

O tempo em que cada pai e cada mãe olham para o filho e veem nele não um prolongamento do próprio ego, mas o futuro inteiro da África.

E quando esse dia chegar — quando o último cinto for guardado, quando a última lágrima de dor for substituída por um sorriso de orgulho —

então poderemos dizer: “libertámo-nos, finalmente, de todas as correntes.”